初プレイとなるゲームが多い日でした。

(最後にやったペロポネソス以外は全部初プレイです)

ちなみに今回はすべて3人プレイでの感想です。

ゴールデンホーン

国内ではあまり取り扱われていないタイトルのです。

なんといっても目を引くのが、船のコンポーネント。

こういう立体的なものは、アナログならではの楽しさですね。

各自が3隻の船を持っており、それを利用してヴェネツィアからコンスタンティノープル、またはその逆のルートで荷物を運びます。

目的地まで運ばれた荷物は自分のものとなり、非公開情報となります。

船の帆と、荷物となるトークンにはそれぞれ色がついており、帆の色と同じ荷物を積み込むことはできません。

荷物のストックがなくなるか、誰かが全色の荷物を運び終えたら、それが終了条件となります。

積み荷は1つ1点で、さらに4色、5色でセットボーナスがつきます。

ルールはシンプルですが、移動の際は人の船を飛び越えることができるため、序盤はジリジリとした展開になりがちです。

一度誰かが進み始めると、みんながそれに乗じて移動し始めるため、展開がスピーディになります。

見た目にも楽しく、ルールも分かりやすいので、ボードゲームの導入としてもいいのではないでしょうか。

アブルクセン

最近注目を浴びているカードゲームです。

誰かが手札をすべてなくせば終了という、王道なルールなのですが、スナッチというルールが異彩を放ちます。

また、手札をなくした方が勝ちというわけではなく、あくまで終了条件というのもポイントです。

勝敗は、その時点で出しているカードが1枚1点、手札に残っているカードが1枚-1点となり、その得点で決まります。

カードの出し方は自由で、先に出された数字よりも小さい数字を出しても構いません。

同じ数字は同時に出すことができるのですが、相手が2枚同時に出しても、それに従う必要もありません。

たとえば、初めに

6,6

と出されたのに対して、

2,2,2

と出し、さらに次の人が

11

というふうに、全員がバラバラに出すことが可能です。

もし、相手と同数枚のカードを出し、さらにその数字が大きければスナッチとなります。

大きな数字を出した人は、そのときの同数枚の相手のカードを自分の手札にするかどうかを決めます。

手札にしない場合は、その札は捨札となり、相手は山札か公開されているカード列から捨てさせられた分のカードを引かなければなりません。またはスナッチされたカードを手札に戻します。

カードをすべて出すのが目的なのに、相手のカードを取るというのが何とも不思議です。

というのも、弱い数字だと結局スナッチされて、カードを引かなければならないので、結果として手札が減らないのです。

そのため、スナッチされないように、同じ数字をたくさん出したり、大きい数字を出す必要があります。

そこで、わざとスナッチされて強いカードを引くというやり方が出てきます。

そうして、どんどん手札が強くなるように組み立てていき、一気に上がりを目指すわけです。

当然強くすることにこだわりすぎると、先に誰かにあがられてしまい、集めた手札がそのままマイナスとなるため、手札を減らすタイミングが重要になります。

この辺りはドミニオンなどのデッキ構築と似ているかもしれません。

スタートプレイヤーは時計回りで代わり、全員がスタートプレイヤーをやって、それまでの得点の合計で勝負します。

とにかくあがれば勝つわけでもないというのが、何とも不思議なプレイ感覚です。

ただ、カードに描いてあるキツネ(?)の顔が個人的には微妙に思えました(笑)

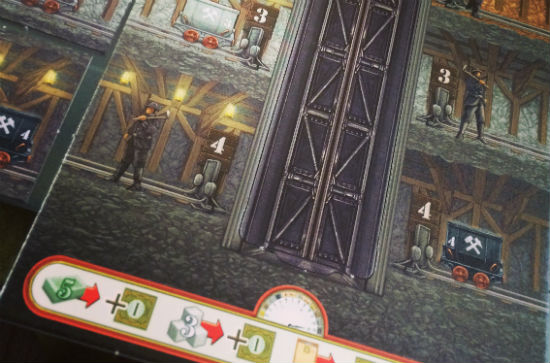

炭鉱讃歌

炭鉱が舞台のワーカープレイスメントです。

言語依存もなく、できることや得点に関することはすべてボード上に描かれているため、わかりやすいです。

3ラウンドしかないものの、ワーカーの数が多いため、できることはいろいろあります。

ワーカーの数はプレイ人数によって異なり、3人だと15個あります。

だからといって15アクションできるというわけでもありません。

通常のワーカープレイスメントでは、誰かがワーカーを置いたアクションは選ぶことができません。

しかし、このゲームでは、相手よりも多いワーカーを置くことで、そのアクションを選ぶことができます。

そのため同ラウンド中に、同じアクションを何度も選ぶことが可能です。

もちろんワーカーを多く使わなければならないので、後手の方が不利になるのですが、「あれ取られた。もうダメだ……」という事態を防ぐことができます。その点、かなり融通が利きます。

プレイヤーは炭鉱となる個人ボードを持っており、そこに坑道のタイルを置いて炭鉱を拡張し、坑道から石炭を運び出します。

目的となる注文書に示された石炭を出荷することで、得点を獲得します。

また、各ラウンド終了時にはボーナスがあります。

これはラウンドが進むにつれ増えていきます。

1ラウンド目では、獲得した注文書に書かれている石炭の種類ごとの数によって、

2ラウンド目では、1ラウンドのボーナス+出荷する際に使用した交通手段ごとの数によって、

3ラウンド目では、2ラウンドのボーナス+空いている坑道の石炭の種類ごとの数によって

ボーナスを獲得します。

ボーナスに関する注文書は累積される形になるので、1ラウンド目に稼いだものが、後のラウンドにもプラスに働きます。

いろいろと要素はあるものの、わかりやすくまとまっており、遊びやすいワーカープレイスメントです。

坑道や注文書の引きやめくりのランダム要素もあるため、そこまでガチガチな展開にもなりづらいです。

コンポーネントもきれいなのですが、お金となるお札がすべて同じ色というのがちょっと分かりづらいかもしれません。

今回は見やすさを重視して、ポーカーチップを利用しました。

ちなみにお金は公開情報のため、他のお金で代用しても問題ありません。

5本のきゅうり

1~15までの数字が書いてあるカードが4組、計60枚あります。

スートや色などはありません。

手札7枚でトリックテイキングを行います。

出すことができるカードは、場の中で最大となる数字か手札の中で最も小さい数字です。

数字が同じ場合は後に出した方が勝ちます。

7ラウンドのトリックを行い、最後のラウンドに勝ったプレイヤーは自分の出したカードに描かれているきゅうりの本数だけ、きゅうりトークンを受け取ります。このきゅうりトークンが6個以上たまったプレイヤーの負けです。

途中のラウンドは一切得点に関係しないので、とにかく最後のトリックを勝たなければいいだけです。

「え、それだけなの……?」

初めにルールを聞いたとき、正直それだけのルールで本当に面白いのか不安でした。

しかし、1回やってみると「んんっ?」と、みるみる不安が払拭されていきました。

これはかなり面白いです。

絶妙なのが、大きい数字がなければ、最も小さい数字を出さなければならいという点です。

このルールがあるため、7ラウンドに至るまでのラウンドが非常に面白くなります。

単純に考えれば、最後のトリックを負ければいいわけですから、弱いカードを持っていればいいことになります。

最も小さい数字は1ですから、これをずっと持ち続ければ負けます。

けれども、途中のトリックで前の人よりも大きい数字を出すことができなければ、この1を出さなければなりません。

つまり、トリックで勝てないと、どんどん小さい数字を狩られてしまうため、最後まで小さい数字を保持できなくなってしまうのです。

さらに最も小さい数字である1には「×2」という効果があり、最後のトリックに勝った人が獲得するきゅうりの数を2倍にします。

これがかなり強力で、3以上のきゅうりが描かれていれば、その人は一発で脱落となります。

この辺りのバランスをどう捉えるかで評価が分かれそうです。

プレイする前と、した後でガラリとイメージが変わるゲームでした。

手軽で面白いのですが、現在国内ではなかなか入手しづらいのがネックですね。

サンスーシ

それぞれ同じ構成の山札をもち、それを使って個人ボードにタイルを配置していきます。

手札は2枚ですが、悩みどころが多いです。

すべての山札手札を使いきればゲーム終了となるため、残りどのくらいあるのかということが把握しやすいです。

置き方のルールがなかなか把握できなかったので、こういう系のゲームは苦手なのかもしれません。

プロスペリティ

環境をクリーンに維持しながら、十分な電力を得つつ、都市を発展させていくゲームです。

個人ボードにタイルを配置していくのですが、タイルは文字表記がなくアイコンだけなので、言語依存はありません。

また、どれがどういう得点になるのかということもボードに描いてあります。

各手番でタイルをめくるのですが、それに描かれたアイコンに応じて、お金を得たり、環境が汚染されたり、得点が入ったりします。

タイルは時代ごとに分かれており、後半になるほど高性能になっていくのですが、そこまで劇的な強さにはなりません。

そのため、序盤についた差を埋めるのはかなり困難です。

バランスよく発展させるのか、それともどれかに特化させるのか、いろいろなスタイルを選ぶことができます。

タイルのめくり運によっては、特化させた方が強いような感じがしました。

もちろん運が悪ければ、一気にマイナスになりますが……。

アイコンによって効果が分かるので、プレイしやすいです。

ある程度タイル全体を把握した方が楽しめそうですね。

ペロポネソス

かなり前に1度だけプレイしたゲームです。

Through the Ages や Nations などの文明を発展させていくゲームは長時間かかることが普通ですが、このゲームは1時間足らずで終わります。

タイルを競る要素はあるものの、1度賭けたお金以上は賭けられないので、だいたい平和裏に競りが終わります。

かといって全体的に楽な展開かというと、災害によって人口が減ったり、建物が壊れたりするのでシビアな面もあります。

手軽に文明発展系のゲームをやりたい人にオススメのゲームです。

全体の感想など

最近の話題作を一気に遊んだ日でした。

やはり評判がいいものは、納得の面白さがあります。

炭鉱讃歌は時間的にもそこまでかからないので、これからワーカープレイスメントを始めたいという人にもいいかもしれません。

今日1番のハイライトは、やはり5本のきゅうりです。

やはりルールを一読したくらいでは面白さが分からないゲームというのはあるものですね。

今回は3人でのプレイだったのですが、さらに人数を増やして遊んでみたいです。