人気のボードゲームデザイナーであるステファン・フェルトの作品です。

2015年09月に日本語版が発売予定です。

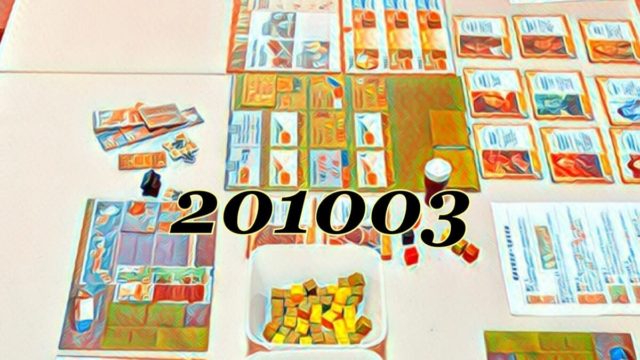

アクアスフィアについて

舞台は海底です。

そこでロボットにプログラミングをしたり、タコを退治したり、潜水艦を造ったりします。

プレイヤーのコマは技師とボットに分かれており、技師はプログラミングをしたり、アクションを行う場所を決定します。ボットは実際のアクションを行います。

手番にできることは3つあります。

プログラムの割り当て

ボットに対してプログラミングをします。

どのプログラムがなされるかは指令室の状況によって異なります。

プログラムの実行

入力されているプログラムを実行します。

パス

手番をパスします。

1度パスすると、そのラウンドはもうアクションできません。

アクアスフィアのキモとなっているのが、プログラムの割り当てと実行が別に行われるということです。やりたいアクションがすぐにできる訳ではなく、まずプログラムをして、後にアクションを実行するというタイムラグがあります。

しかも、選べるプログラムもしばりがあるため、こちらもかなり制限があり、好きなアクションを選べる訳ではありません。

このままならなさがアクアスフィアの醍醐味でもあります。

また、要素はかなり多めです。

コストを支払ってアクションを実行するエリアを移動したり、自分の研究室を拡張したり、得点をアップさせるためにクリスタルを取ったり、マイナス点を減らすためにタコを倒したりと、さまざまなことをバランスよく行っていく必要があります。

一応、個人ボードにできることや得点に関する情報は描いてあるのですが、それでもボードゲームに慣れていないと混乱するのではないでしょうか。

アクアスフィアの感想

初回でうまくやりきるのは、ほぼ無理かと思います。

しかし、やればやるほどいろいろなことが分かってきて、上達を実感できるゲームです。

研究室の拡張部分と開発カードはめくり運がありますが、そこまで運に左右されるゲームではありません。その場その場に応じた戦略が要求され、実力差が如実にでます。

また、細かい処理やできることが多いため、最初は「???」となります。けれどもやり始めるとだんだんとすべきことが分かってきます。この辺りはさすがですね。

ボードはカラフルなのですが、やっていることに派手さがないため、全体的に地味な印象が強いです。一気に大きく得点するのではなく、コツコツ得点していくタイプなので、その辺りも好みが分かれるでしょう。得点できる要素も多いので、すべてに気を配る必要もあります。

そろそろ日本語版が発売されますが、例によって言語依存はまったくありません。

すべてがアイコンで説明されており、書いてある文字は数字くらいです。

そのため、言語にこだわらず安い方を買うのがおすすめです。