「エカテリーナ2世」は帝政ロシアを舞台に皇后の寵愛を勝ち取ることを目指す2~4人用のゲームです。手元にカードを並べていき、その組み合わせによってアクションを実行していきます。

エカテリーナ2世について

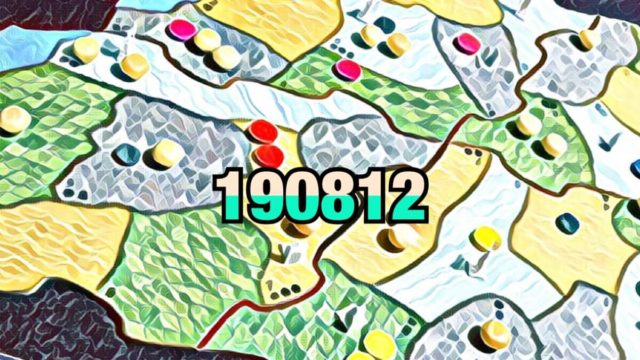

地図が描かれたゲームボードにコマ類を配置します。外周はスコアトラックになっています。

各プレイヤーはカード6枚を受け取り、そのうち3枚を表向きにして自分の前に横一列で並べます。これがプレイヤーのアクション列となります。

カード上部には商品・大砲・本といったアイコンが描かれています。アクション列に並べられたカードのアイコンはすべて所有していると見なされます。

カード下部にはアクションとボーナスが描かれています。アクションは1回または複数回できるものがありますが、ボーナスは1度しか得られません。

ゲームは30年にわたって行われます。

各10年は4ラウンドで構成されます。各10年の終わりには中間決算があります。

3回の中間決算の後、最終得点計算を行います。

各ラウンドは5つのフェイズで構成されます。

- カードを2枚引く

- カードを2枚プレイする

- カードの公開

- アクションの実行

- 10年間終了のチェック

①カードを2枚引く

山札から2枚カードを引き、手札に加えます。

山札が枯渇した場合は、捨て札をシャッフルして新たな山札を作ります。

②カードを2枚プレイする

手札からカードを2枚裏向きでプレイします。

1枚はアクション列の右側に、もう1枚はアクション列のいずれかの下にプレイします。

③カードの公開

一斉に今プレイしたカードを公開します。

④アクションの実行

上下のカードの色が一致しているとアクションが実行できます。実行するのはアクション列にあるほうだけです。下に置いたカードは色しか参照しません。

色が一致していない場合はアクションが実行できず、山札からカードを1枚引きます。一致していてもアクションを行わずにカードを引いても構いません。

アクションではボード上に住宅コマを置いたり、アイコンを得点化したり、カードをドローしたりします。

⑤10年間終了のチェック

アクション列に7枚のカードが並んでいると10年間が終了します。

10年間が終了していれば中間決算を行い、そうでなければ再び上記の流れを行います。

中間決算

各10年の終わりに中間決算を行います。

以下を順番に処理していきます。

- 大砲の得点計算

- 本の得点計算

- 住宅の得点計算

- 寵愛トラックの得点計算

- アクション列のクリーンナップ

- 新しいカードの補充

1・2回目の中間決算が終わると、次の10年が始まります。

最終得点計算

3回目の中間決算の終了後、最終得点計算が行われます。

- 残り手札

- 命令カード

- 隣接する住宅の得点

これらを加算して、もっとも得点が多いプレイヤーの勝利です。

見た目よりも軽い中量級

見た目は重量級のような感じですが、やってみると思いの外、あっさりしたプレイ感です。

今回は4人で遊び、ルール説明からゲーム終了まで1時間半ほどでした。

ドラフトはしませんが、全体的に「世界の七不思議」を感じさせる作りになっています。

たとえば、アクション列のカードのアイコンは世界の七不思議の資源のようにそれを所有することを意味します。トークンなどは使わず、出していればそれを持っていることになります。

また、大砲や本の数を他のプレイヤーと競うところも世界の七不思議の戦争を思わせます。

カードマネージメントがメインとなっており、どのカードをアクション列に置いて、どのカードを下に置くかが考えどころになっています。

他プレイヤーとのインタラクションは大砲と本の数を競うくらいで、直接攻撃や妨害要素などもありません。

ゲームボード上にコマを配置しますが、プレイヤーごとに置けるスペースがあるため、先取りやマジョリティ争いといった要素もありません。

手番ではカードを2枚プレイするだけですが、それでいながら建物を建てたり、得点化したり、手札上限を増やしたり、目標を達成したりとやることは多いです。

さまざまなゲームの要素をギュッとまとめた感じで、目新しさはそこまでないですが、安定した面白さがあります。

同時進行で進むためダウンタイムもなく、1プレイも短いため、繰り返し遊びやすいです。

| タイトル | Catherine: The Cities of the Tsarina |

|---|---|

| 発行年 | 2022年 |

| プレイ人数 | 2~4人 |

| プレイ時間 | 30~45分 |

| デザイナー | Johannes Schmidauer-König |

| BGGリンク | Catherine: The Cities of the Tsarina | BGG |