メカニクス(mechanics)とは、「方法」「仕組み」といった意味の英語です。ボードゲームにはさまざまなメカニクスがあり、代表的なものを遊んでいると「あんな感じのゲームか」と想像しやすいです。

そこで今回はいくつかのメカニクスの代表的なゲームをまとめてみました。

競り(Auction/Bidding)

値段を競り上げていき、もっとも高値を提示したプレイヤーがアイテムなどを獲得します。金額を自由に設定できるものから、決められた値段を使うものまで、さまざまな種類があります。

モダンアート

自由オークション、1周オークション、にぎりオークション、きめうちオークション、ダブルオークションと5種類の競り方法があるため、競りゲームの基本を学ぶのにもちょうどいいです。

イラストが違うバージョンが何種類も出ており、国内ではモチーフを切手に替えたスタンプスが発売されました。

ラー

競りに使える金額が決まっています。全員の所持金が明らかになっているため、いくら支払えばタイルが獲得できるか分かっています。競りは一巡で決まるため、どこで高額を使うかの見極めがポイントです。

獲得したタイルの組み合わせによって得点が決まります。

メディチ

もっとも高値を宣言した人が商品を1~3枚獲得します。ただし、商品は1ラウンドで5枚しか獲得できないため、それを越えてしまうようには取ることができません。

誰がどのカードを欲しがっているのかよく観察しつつ、高得点につながるカードを競り落とします。

ドラフト(Card Drafting)

規定枚数のカードから好きなものを選んで、次の人に渡します。自分の有利になるものを選ぶのか、相手が有利になるものをカットするのかで性格が表れます。

世界の七不思議

たくさんの拡張が出ている人気作品です。ドラフトといえば、このゲームを思い浮かべる人も多いはずです。

7枚の中から好きな1枚を選び、残りを隣に渡します。選んだカードは場にプレイするか、七不思議の建造に用います。どちらも出来ない場合は捨てて3金を得ることができます。

カードをプレイしていくことで、資源の生産量が増えていくため、拡大再生産の一面もあります。

あやつり人形

役職を1枚ずつ選んだら、カードに書かれた数字の順番にアクションを行っていきます。アクションは数字で指定するため、誰がその役職なのかは分かりません。

もともとは8つの役職しかありませんでしたが、拡張で種類が増えて、プレイ感も大きく変わっています。

十二季節の魔法使い

9枚ずつ配り、全員でドラフトを行います。その後、さらにその9枚を3枚ずつに分けて、ラウンドごとに使う手札を決めます。

ゲームはオリジナルダイスを使ったドラフトで進行するため、カードドラフト、ダイスドラフトの2つのドラフト要素があります。

https://gokurakism.com/carddrafting/

デッキ構築(Deck, Bag, and Pool Building)

デッキビルディング、バッグビルディング、プールビルディングとカードだけでなく、チップを使った構築もあります。新たなカードをデッキに加えていくことで、各自の方針にあったデッキが組み立てられます。

ドミニオン

デッキ構築というジャンルの先駆け的存在で、たくさんの拡張セットが発売されています。最初は1アクション、1購入しかできないのですが、カードをプレイすることで、どんどん出来ることが増えていきます。

何百種類とあるカードの中から、1ゲームにつき10種類のカードしか使わないため、何度でも新鮮な気持ちで遊ぶことができます。

クランク!

1人でも遊ぶことができるデッキ構築です。プレイヤーはトレジャーハンターとなり、ダンジョンでお宝を探します。装備を強化することで、強力なモンスターを倒せるようになっていきます。ただし、無事に生還できないとすべてがムダになってしまうため、どのタイミングで戻るかの見極めが重要です。

最初の舞台はダンジョンでしたが、拡張セットでは海底や宇宙などに飛び出していきます。

オルレアン

カードではなくチップを集めて自分のデッキを作っていきます。獲得したチップは袋から引くため、デッキ構築でネックになるシャッフルの必要がありません。個人ボードにチップを配置して、そこに描かれたアクションを実行していきます。

拡張ではソロシナリオや協力シナリオ、2人用シナリオなど、基本セットとは異なる遊び方ができるようになります。

エリアマジョリティ(Area Majority / Influence)

マップ上にコマを配置していき、エリアごとの影響力を競います。エリアによって得られる得点が違うため、どこにどの程度の力を割くかが考えどころです。

エルグランデ

スペインの大公となり、領土争いを行います。9つの地域にコマを配置していくのですが、塔にもコマを入れることができます。塔に入れられたコマは非公開情報になっており、マジョリティを決める際にどこかに投入されます。そのため、誰がどのくらい塔に入れているのかを考えつつ、それぞれのエリアでマジョリティ争いを行います。

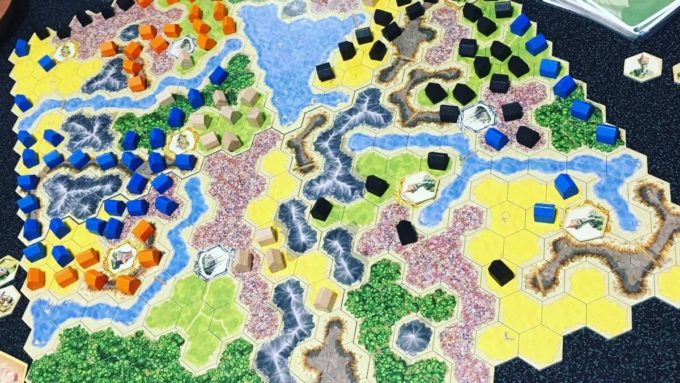

キングダムビルダー

手札をプレイすることで5種類の地形のいずれかにコマを配置します。一手番で3個までコマを置くことができますが、必ず隣接するように置かなければなりません。

誰かがすべてのコマを配置し終えたら、ゲーム開始時に公開されている条件に従って得点計算を行います。

王と枢機卿

手札3枚の中から1枚をプレイして、対応するエリアに2つコマを配置します。それだけのシンプルなルールなのですが、どこに何を置くかがとても悩ましいです。

1番多く置いたプレイヤーはそのエリアのコマの総数、2番目に置いている人は1番置いている人の数といった感じで得点が入るため、下手に競り合うと相手に有利に働いてしまいます。

タイル配置(Tile Placement)

高得点が取れるように、さまざまなタイルを交互に配置していきます。どんどんタイルをつなげていくため、ゲーム終了時の見栄えもいいです。

カルカソンヌ

正方形のタイルを矛盾がないようにつなげていきます。タイルを置いたときにコマを置くことができ、条件を満たすと得点が入ってコマが戻ってきます。

数多くの拡張が出ており、ルールを追加するものやテーマを変えたもの、カタパルトで物理的にタイルを飛ばすものなど、変わり種も多いです。

パッチワーク

さまざまな形のタイルを個人ボードに配置する2人用ゲームです。タイトルの通り布を組み合わせることで大きな布を作っていきます。交互に手番を行うのではなく、時間ボード上で後ろにコマがある人が手番を行います。

取れるタイルが円形に並んでいるため、次にどれを取ることができるかあらかじめ分かっています。そのため、相手の動向を窺いつつ、タイルを取っていく必要があります。

キングドミノ

5×5マスになるようにタイルを配置していきます。すべてのタイルが2マスのため、置き方を誤ると隙間ができてしまいます。王国が完成したら、つながっている同じ地形の枚数に応じて得点計算を行います。

箱にタイルがぴったりと収まり、なおかつコンポーネントの一部として使えるようになっているため遊びやすいです。